Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta attualmente di stanza nella Stazione Spaziale Internazionale è una delle persone di cui in questo periodo si parla maggiormente nei siti scientifici. In un suo tweet ha postato una foto di una parte del massiccio del Tibesti, un complesso vulcanico che si trova in mezzo al Sahara. Il vulcanismo sahariano è poco noto ma è uno dei segni attuali di una attività vulcanica che negli ultimi 500 milioni di anni ha pesantemente inciso sulla storia della Terra, sia quella geologica che quella biotica. La nostra astronauta ha commentato "mi piacerebbe essere un geologo per poter leggere un pò di storia del nostro pianeta in questa fotografia". Pertanto colgo questa occasione che “Astrosamantha” mi ha offerto per inquadrare il magmatismo sahariano e collegarlo ad altri fatti importanti nella storia della geodinamica del nostro pianeta, dalle vulcaniti paleozoiche europee, alla frammentazione del Gondwana nel Mesozoico e all'origine del genere umano.

Se si eccettua la zona dove il continente si sta spaccando, tra il Mar Rosso e il Mozambico, la zona del Maghreb e quella del Sinai, l'Africa è un continente praticamente asismico.

Dal lato vulcanico offre qualcosa di più: sempre nella zona della Rift Valley, in special modo nell'Afar e un po' più a sud: particolarmente famosi da quelle parti sono i laghi di lava del Nyiragongo e dell'Erta Ale. Ci sono poi nell'area nordoccidentale il Monte Camerun, le Canarie e Capo Verde.

Dal lato vulcanico offre qualcosa di più: sempre nella zona della Rift Valley, in special modo nell'Afar e un po' più a sud: particolarmente famosi da quelle parti sono i laghi di lava del Nyiragongo e dell'Erta Ale. Ci sono poi nell'area nordoccidentale il Monte Camerun, le Canarie e Capo Verde.

Ma l'elenco dei vulcani africani è molto più lungo, perchè il Sahara è letteralmente tappezzato da vulcan: tra Algeria, Libia, Ciad, Niger e Sudan ne troviamo diversi. La loro attività è sporadica, ma ha lasciato tracce durante l'Olocene e anche in epoca storica. In alcuni casi siamo davanti ad edifici di tutto rispetto, alti oltre 3000 metri.

Ma l'elenco dei vulcani africani è molto più lungo, perchè il Sahara è letteralmente tappezzato da vulcan: tra Algeria, Libia, Ciad, Niger e Sudan ne troviamo diversi. La loro attività è sporadica, ma ha lasciato tracce durante l'Olocene e anche in epoca storica. In alcuni casi siamo davanti ad edifici di tutto rispetto, alti oltre 3000 metri.L'Haggar e il Tibesti tra Algeria e Ciad, sono i più noti.

Troviamo sia stratovulcani che piccoli vulcani a scudo e tanti tufi. I magmi appartengono alla suite alcalina e vanno da basalti abbastanza primitivi a prodotti ben differenziati e come tefriti e fonoliti (ciò spiega l'abbondanza dei tufi).

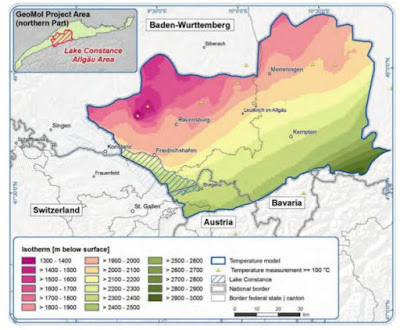

Innanzitutto osserviamo che, trattandosi di serie alcaline, siamo di fronte ad un classico magmatismo di punto caldo, in cui i liquidi si formano per bassi gradi di fusione parziale del mantello in zone piuttosto profonde (altrimenti, con un grado di fusione maggiore, avremmo delle tholeiiti).

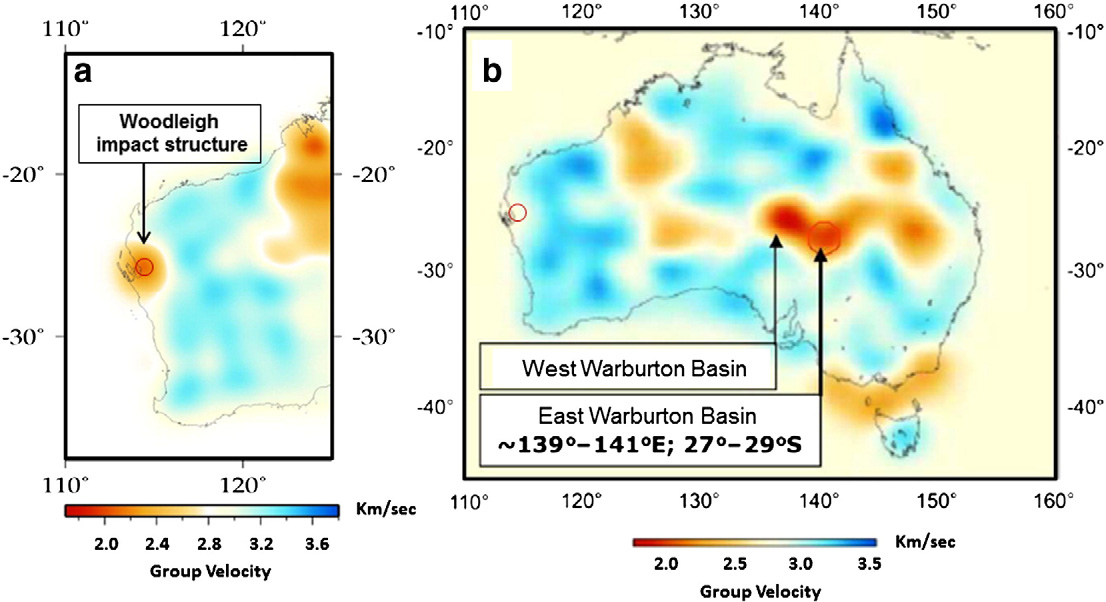

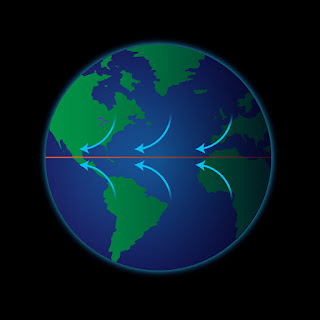

Questa attività è il riflesso della presenza sotto al continente africano di una delle due zone di risalita di materiale caldo dalla base del mantello (la seconda si trova sotto l'Oceano Pacifico). Le vediamo in questa immagine tratta da un lavoro di Claudio Faccenna del 2013 (Mountain building and Mantle dynamics).

Questa zona di risalita è presente da tempi molto antichi ed ha pesantemente interessato nel Paleozoico le zolle continentali che ora formano l'Europa (in particolare il continente noto come Baltica) e che proprio all'epoca stavano passandoci sopra. Ne troviamo la dimostrazione nella geologia dell'area fra le Isole Britanniche e gli Urali, dove sono frequenti imponenti serie di lave basaltiche, come la provincia dello Skagerrak, messasi in posto nel Mare del Nord e dintorni a cavallo fra Carbonifero e Permiano, i basalti di Volyn in Ucraina di età circa corrispondente all'inizio del Cambriano e sempre in Ucraina (forse, vista la guerra in corso...) i basalti di Pripjat. Ci sono serie del tempo anche più a nord, verso la penisola di Kola.

In pratica tutta la Russia Europea e l'Ucraina sono tappezzate da rift paleozoici dovuti a questa attività. Sono tutte Large Igneous Provinces (LIP), e la più importante di tutte è la provincia magmatica dei Trappi siberiani, la maggiore LIP continentale degli ultimi 400 milioni di anni, e il più potente killer della storia della Terra, dato che ha causato alla fine del Permiano la madre di tutte le estinzioni. I resti di questa imponente serie di lave occupano parte della Siberia ad est degli Urali, dall'Oceano artico al Kazakistan (purtroppo non sono evidenziati nella carta qui sopra).

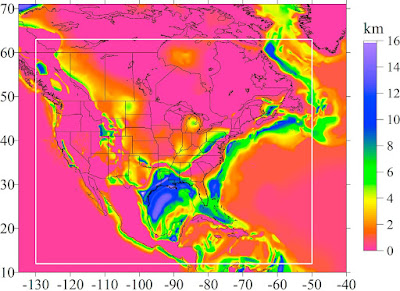

Qualche tempo dopo il passaggio di Baltica, nel Triassico, sulla zona di risalita è arrivato il Gondwana, il grande continente meridionale, all'epoca debolmente collegato alla Laurasia a formare la Pangea lungo la fascia orogenica ercinica. E la cosa fu semplicemente devastante: dopo 300 milioni dalla sua formazione, il grande continente si frammentò piuttosto improvvisamente tra Giurassico e inizio del Cretaceo. L'inizio di questo processo è stato devastante: la provincia magmatica dell'Atlantico Centrale, ora dispersa fra Europa, Americhe ed Africa, provocò l'estinzione di massa della fine del Triassico. Poco dopo i vari settori della catena ercinica furono smembrati e così finì la breve esistenza della Pangea.

Poi, in uno stillicidio di episodi intorno a quella che sarebbe diventata l'Africa, si formarono varie Large Igneous Provinces, sulle tracce delle quali si sono aperti l'Oceano Atlantico meridionale e l'Oceano Indiano: Paranà – Etendelka, Karoo – Ferrar, Madagascar, Kerguelen. Le emissioni di CO2 di queste imponenti masse vulcaniche (dell'ordine delle diverse centiania di km cubici) sono alla base del clima molto caldo (ma sufficientemente umido) che ha caratterizzato il mesozoico.

Anche i basalti del Deccan, il killer dei dinosauri (nonostante che il meteorite continui ad avere numerosi sostenitori) si devono a questa situazione.

L'ultima, per adesso, Large Igneous Province provocata da questo pennacchio caldo è quella dell'Afar: quindi anche la Rift Valley e la formazione della placca somala sono dovute a questa situazione. Giova ricordare che nel 2005 una eruzione vulcanica mosse, tra materiale arrivato in superficie e rimasto a bassa profondità ben 2,5 km cubi di magma in pochi giorni (per confronto il Kilauea nelle Hawaii ne ha prodotti 4 in 30 anni e il Bardarbunga in Islanda nell'eruzione da poco terminata ha messo in posto poco più di 1 km cubo di basalti in 5 mesi).

Quindi il vulcanismo attuale del Sahara, insieme a quello delle isole della costa atlantica dell'Africa Settentrionale e a quello dell'Africa Orientale non è altro che uno dei riflessi attuali di una situazione molto antica che ha messo in posto in tempi lontani le vulcaniti paleozoiche europee, ha provocato la frammentazione del Gondwana (mar Rosso incluso), ha massicciamente inciso nella storia della vita sulla Terra, perché ha provocando diverse estinzioni di massa di varia importanza, ha separato e chiuso delle terre emerse e, nell'Africa Orientale e, da ultimo, ha sovrainteso alla nascita e alla evoluzione del genere umano.

Questo è un elenco dei vulcani sahariani che ho desunto dalla bibliografia scientifica:

Questo è un elenco dei vulcani sahariani che ho desunto dalla bibliografia scientifica:

Algeria | Haggar | Manzaz | Neolitico | Coni di cenere e xenoliti serpentinitici |

| Atakar | Attuale | Alcalibasalti. Attività fumarolica e sismica. Testimonianze dei Tuareg su attività vulcanica | ||

| Taharla | Quaternario | Trachiti | ||

Libia | Haruj | Olocene | Molti piccoli vulcani a scudo | |

| Wau-en-namus | Olocene? | Caldera recente (?) | ||

Ciad | Tibesti | Tarso Toh | VI mill ac | Colate basaltiche e maar |

| Tussidè Toh | oggi | Stratovulcano con trachiti e trachiandesiti. Attività fumarolica | ||

| Tarso Voon | oggi | Stratovulcano con caldera e solfatara molto attiva | ||

| Emi Koussi | “pre - moderna” | Alto 3400 metri è uno stratovulcano con caldere sommitali. | ||

| Ehi Musgau | Vecchio stratovulcano alto più di 3000 metri su cui non c'è niente | |||

| Niger | Todra | Forse pochi secoli fa | Tefriti e fonoliti seguite da lave basaltiche. Diversi coni di cenere | |

Sudan | Darfur | Jebel Marra | 3500 anni fa | Caldera. In precedenza basalti con sopra tante piroclastiti |

| meidob | 5000 anni fa | Duomi di lave trachitico - fonolitiche | ||

| Bayuda | 950 DC | Coni di cenere. Molti basalti hanno meno di 5000 anni. | ||